نفط العراق.. ثروة أم لعنة الله على الشعب؟

سامان بريفكاني

من بين كل المفارقات التي عرفها التاريخ الحديث، تبقى مفارقة العراق الأشد قسوة. بلد يعد من أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية، ينام فوق بحيرات من النفط والغاز والمياه والمعادن، لكنه يستيقظ كل يوم على الفقر والعجز وانقطاع الكهرباء. بلد تُنفق موازناته أرقامًا فلكية، لكن مواطنيه يبحثون عن فرصة عمل أو دواء أو مدرسة صالحة. إنها حكاية وطنٍ ثريٍّ نُهب حتى العظم، لا بفعل الفقر، بل بفعل سوء الإدارة والفساد الممتد منذ قرنٍ كامل.

بعد اندلاع الثورة عام 1920، التي انتفض فيها الشعب ضد الاحتلال البريطاني، وقيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وفق تقسيمات اتفاق سايكس-بيكو، شرع العراق في رحلة شاقة لبناء دولته بين إرث الاستعمار وتطلعات شعبه نحو الاستقلال والسيادة. تأرجح العراق بين حلم الدولة الحديثة وكابوس السلطة المركزية.

فالعهد الملكي حاول تأسيس مؤسسات الدولة، لكنه ظل مرتهنًا لشركات النفط الأجنبية، وللنفوذ السياسي البريطاني. ومع سقوط النظام الملكي عام 1958 ودخول البلاد في دوامة الانقلابات العسكرية، انتقل العراق من احتكار أجنبي إلى احتكار وطني مسلح، حيث أصبحت السلطة وسيلة للبقاء، لا للإصلاح، وتحول النفط إلى أداة لتمويل الولاءات وبناء الجيوش بدلًا من بناء الإنسان.

ومع صعود حزب البعث عام 1968، بدأت مرحلة جديدة قائمة على القمع والحروب والعسكرة الكاملة للمجتمع. ففي عهد صدام حسين، تحوّل النفط إلى سلاحٍ بيد النظام، يمول به الحروب المدمرة ضد إيران والكويت دوليًا، وضد الكورد والشيعة والعديد من السنة داخليًا، ويشتري الولاءات والسكوت. في ذاك الزمن انهارت مؤسسات الدولة وتحولت إلى أجهزة أمنية، وتجمدت العقول خلف شعارات قومية زائفة.

وفي الوقت الذي كانت فيه دول مثل كوريا الجنوبية وماليزيا واليابان تنهض بالصناعة والتعليم، كان العراق يحرق ثروته في صراعاته وحروبه العبثية، حتى أصبح بلدًا منهوكًا رغم غناه، محطمًا رغم قدرته على النهوض. لقد أجهض حزب البعث كل محاولة لبناء دولة حديثة، حين جعل الولاء أهم من الكفاءة، والحزب أهم من الوطن، والشعار أهم من العمل.

ثم جاء عام 2003 محمّلًا بوعود الديمقراطية، لكنه كشف وجهاً آخر من وجوه الفشل. فقد تحولت الدولة إلى كعكة تُقسم على أسس طائفية وعرقية، وظهرت طبقة سياسية فاسدة تمسك بالثروة والقرار. اختفت المليارات بين العقود الوهمية والمشاريع المتروكة، وبدل أن تكون الديمقراطية طريقًا للنهضة، أصبحت غطاءً جديدًا للفساد. لم تتغير البنية العميقة للدولة العراقية، بل تغيرت الأسماء فقط، وبقيت الإدارة ذاتها التي تستهلك الثروة دون أن تنتج مستقبلًا.

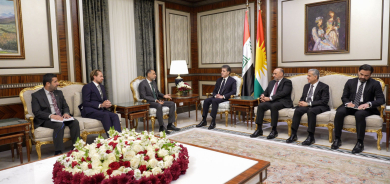

ولعلّ اختيار الولايات المتحدة مؤخرًا مبعوثًا خاصًا للعراق ليس سوى انعكاس جديد لتلك المعضلة القديمة. فحين تفشل الدول في إدارة ثرواتها بعقل الدولة، تُدار من الخارج بعقل المصالح. النفط الذي كان يجب أن يمنح العراق سيادة القرار، أصبح اليوم الباب الذي تُفتح منه الوصايات.

واشنطن لا تبحث عن سفير إضافي، بل عن ضامن لمصالحها في بلدٍ لم يستطع أن يضمن مصالح شعبه. وهكذا تتحول لعنة النفط من أزمة داخلية إلى ملف دولي يعيد تشكيل نفوذ القوى الكبرى في أرض الميزوبوتاميا.

النفط الذي كان يمكن أن يصنع نهضة صناعية وزراعية وتعليمية، أصبح لعنة تغذي الانقسامات. فالعراق لم يُهزم يومًا بفقره، بل أُنهك بسوء إدارته. الثروة التي تُدار بعقلية الغنيمة لا يمكن أن تُنتج عدالة أو كرامة، بل مزيدًا من الانكسار والتبعية.

كوردستان تكتب درس الإدارة من الهامش في وطن يُدار بالعجز لا بالعقل

وبين ركام الخراب، برزت تجربة إقليم كوردستان كنموذج مختلف داخل الجسد العراقي. فالإقليم الذي خرج من رحم الحروب والدمار والحصار، بدأ منذ التسعينيات رحلة بناء متدرجة نحو إدارة حديثة تعتمد على التخطيط والشفافية بقدر الإمكان. في فترة قصيرة نسبيًا، استطاع كوردستان أن يؤسس بنية تحتية متينة، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا وأمنًا، تجذب الاستثمار والتعليم والسياحة.

لم تكن التجربة خالية من الأخطاء، لكنها كانت جريئة في محاولتها صنع نموذج إداري مختلف، يؤمن أن الثروة لا قيمة لها إن لم تُدار بعقل رشيد. لقد جُبر الكورد بحكم الجغرافيا والتاريخ على العيش في وطنٍ متهالك، تتناوب عليه الأزمات كأنها قدر أبدي، ومع ذلك حاولوا تحويل الهامش إلى نافذة للضوء، مثبتين أن بناء الإنسان أهم من بناء الجدران، وأن النهوض يبدأ من العقل لا من النفط.

الفرق بين الطرفين لم يكن في الموارد، بل في طريقة التفكير. في كوردستان فُهمت الإدارة على أنها مسؤولية، بينما في بغداد بقيت وسيلة للمكاسب والولاءات. العراق اليوم يقف أمام مرآة التاريخ: قرن من التجارب الفاشلة يكفي ليُدرك أن المشكلة لم تكن في الثروات، بل في العقول التي أدارتها. الدولة التي لا تُبنى على القانون والمؤسسة، لا يمكن أن تصمد أمام الفساد، والديمقراطية التي لا تخلق عدالة اجتماعية، تتحول إلى سوقٍ للنفوذ والمصالح.

أود أن أشبه العراق بنخلة تمتد جذورها في عمق التاريخ، لكنها تُسقى بالدم بدل الماء. أرض تُنبت الخير، لكن أيادي أبنائها تقتلع جذورها قبل أن تثمر. بلد يملك كنوز الأرض، لكن حكّامه يبددونها في حفلات الخراب. لقد أصبح العراق أغنى مقبرة للأحلام وأفقر وطن يطفو على الثروة. كل شيء فيه يُدار بالعاطفة والمصلحة، لا بالعقل والمسؤولية. الوجوه تتغير، لكن المرض واحد، والملح لا يزال يُسكب على جراح النخلة التي كانت يومًا رمز الحياة.

مع كل هذا، لا يزال في العراق ما يمكن إنقاذه، وما زال في القلوب ما يستحق الحياة. فالثروة وحدها لا تصنع الأوطان، بل الإدارة الرشيدة التي تُحسن توجيهها، والعقول التي تضع مصلحة الوطن قبل الجيب. يبدأ الحل حين تتحول الثروة من غنيمة إلى أمانة، وحين تُعاد صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الحقوق والواجبات لا الولاءات والانتماءات.

الإصلاح لا يولد من قرارات فوقية، بل من ثورة وعي تتجذر في المدارس والبيوت والضمائر، تُعيد للعراقي إيمانه بأنه صاحب الأرض لا تابعها، وبأن الوطن لا يُبنى بالشعارات، بل بالمساءلة والعمل والعدل.

أيها العراقيون، يا من سُقيتم بالدم والدمع، لا تجعلوا النفط قدرًا أسود يلاحقكم، بل اجعلوه ضوءًا يشعل طريق النهوض من جديد. أعيدوا للثروة معناها، وللعراق مكانته، وللنخلة ماءها. فحين تُستعاد الثقة بين المواطن والدولة، وحين يُعاد الاعتبار للعقل والكفاءة، سيتحوّل "نفط العراق" من لعنةٍ أرهقت الأجيال إلى نعمةٍ تصنع الأمل والحياة.